![]() 时间:2025-10-13

时间:2025-10-13

![]() 浏览:118

浏览:118

![]() 来源:西南商报

来源:西南商报

![]() 作者:全媒体记者 何嘉 实习记者 秦智城 文/图

作者:全媒体记者 何嘉 实习记者 秦智城 文/图

![]() 打印

打印

分享:

七秩峥嵘:一部镌刻“三农”情怀的供销足迹

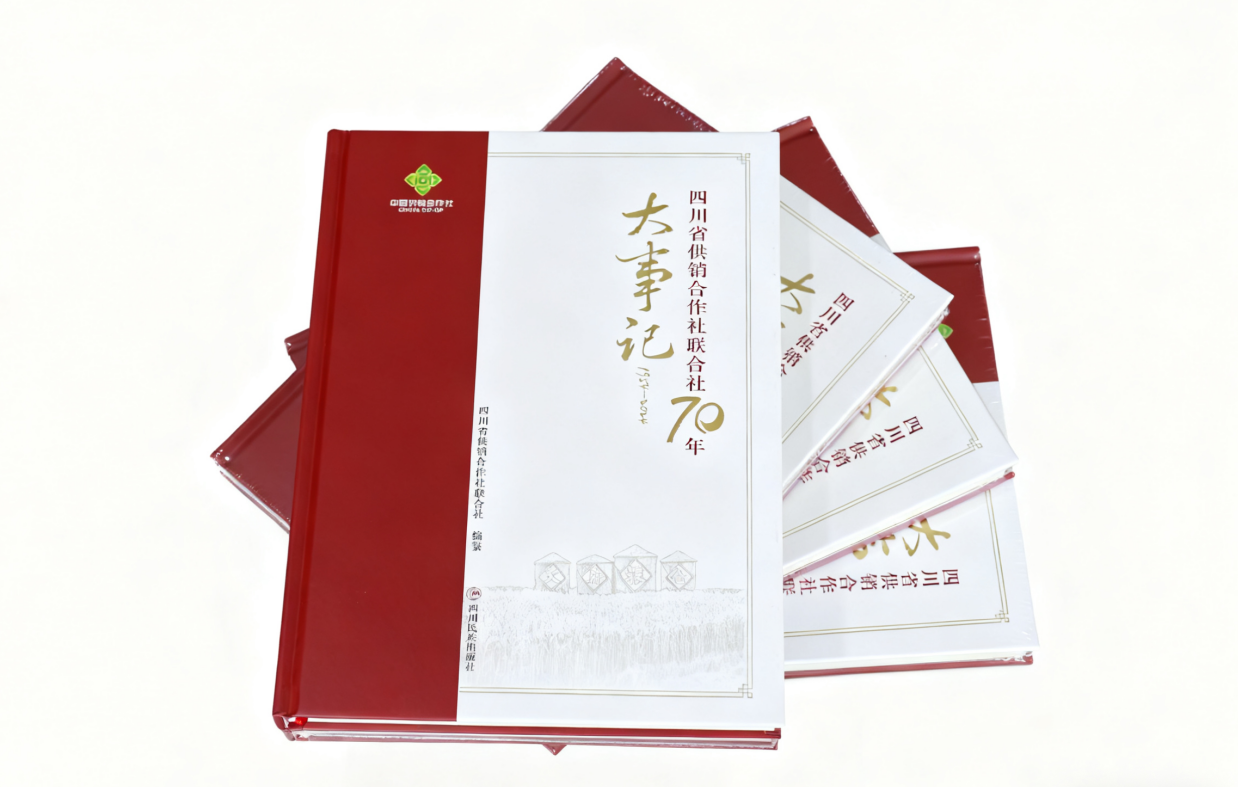

“供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织,是推动我国农业农村发展的一支重要力量。”从新中国成立初期筑牢物资供应防线,到改革开放后勇闯转型发展新路,再到新时代扛起助力乡村振兴重任,四川省供销合作社联合社(以下简称“省供销社”)始终与“三农”事业同频共振、命运与共。近日,省供销社精心编纂的《四川省供销合作社联合社70年大事记(1954—2024)》(以下简称《大事记》),经由四川民族出版社正式出版。作为系统梳理四川省供销合作社发展历程的权威史志,该书将七十载奋斗历程凝练为鲜活的时代记忆,为四川“三农”事业树立起一座沉甸甸的历史丰碑。

《大事记》成书

七十载蝶变:从“物资守护者”到乡村振兴“排头兵”

翻开《大事记》,四川供销人紧跟时代、勇担使命的身影跃然纸上。70年来,省供销社锚定“为农服务”宗旨,在不同阶段找准定位,实现从“物资保障者”到“乡村振兴生力军”的深刻转型。

1964年,温江专员公署双流县供销社将商品送下乡,供群众选购

在社会主义革命和建设阶段,省供销社筑牢城乡物资“生命线”。在物资匮乏的年代,省供销社成为连接城乡的关键枢纽:一袋袋化肥、一件件农具,通过遍布乡村的供销网点送达田间地头,为农业丰收夯实根基;一匹匹布、一袋袋食盐、一桶桶煤油,依靠供销员肩挑背扛送入千家万户。这一时期的省供销社,以“不缺位、不打折”的坚守,为农业生产稳定、农民生活保障撑起了“保护伞”。

进入改革开放时期,省供销社积极探索服务“三农”新路径。随着市场经济体制逐步建立,省供销社率先打破传统模式,开启转型探索。1981年,大竹县成为改革“先行者”,率先开展恢复基层供销社的合作商业性质工作,系统推进供销社“三性”(组织上的群众性、管理上的民主性、经营上的灵活性)恢复试点工作,受到农民群众欢迎,得到中央和省委、省政府肯定。这一创新实践,为全国供销系统改革提供了“四川样本”。此后,创新举措遍地开花:盐亭县“庄稼医院”组织农技人员深入田间,手把手传授科学种植与病虫害防治知识;“农商联营”模式在全省推广,供销社主动搭建农产品销售桥梁,帮助农民打通产销通道、实现增收,在市场经济浪潮中找准了服务“三农”的新方向。

1981年7月,大竹县在全国率先恢复基层供销合作社的合作商业性质。图为正在落实社员股权

步入中国特色社会主义新时代,省供销社肩负起乡村振兴“供销使命”。2020年新冠疫情暴发,武汉市物资告急,成都市青白江区供销社第一时间组建爱心蔬菜车队,星夜驰援武汉,为抗疫贡献供销力量;在脱贫攻坚关键期,省供销社积极搭建产销对接桥梁,依托“832”平台、四川消费扶贫网等线上渠道,帮助脱贫地区农民打通产销堵点、实现稳定增收。

2020年2月,四川省成都市青白江区供销社主动对接湖北省武汉市供销社、姚渡镇人民政府,携手爱心人士组织捐赠芹菜、大葱、花菜等时令蔬菜

2023年,《四川省供销合作社条例》正式实施,这是党的十八大以来全国首部供销合作社省级地方性法规,为供销合作事业的高质量发展提供了法治保障。

一组组数字、一次次实践,生动诠释了“老机构”焕发“新活力”的时代图景,彰显了新时代供销系统服务“三农”的坚实力量。

五百日夜:为七十年社史“建档立传”

七十年的风雨历程,需要系统的史料予以定格。这部《大事记》的编纂,凝聚了众多参与者的心血与智慧,其过程本身就是一段致敬历史的奋斗篇章。

2024年4月,编纂工作正式启动。省供销社高度重视,迅速成立由主要领导牵头的编纂委员会,抽调文字骨干组建专职编辑办公室,明确“重大性、典型性、关联性”的收录标准和“客观真实、突出重点、兼顾全面”的筛选原则,细化工作流程、时间节点与质量标准。这份清晰的“路线图”与“施工图”,为史料的挖掘与编纂指明了方向。

为还原四川供销历史的完整脉络,编纂团队以“打捞历史细节、留存时代记忆”为宗旨,分工推进史料搜集、整理、撰写与协调工作,并将深度挖掘省档案馆与省供销社档案室的史料作为重点。团队从海量档案目录中梳理线索,逐页翻阅原文甄别,不放过任何记录供销印记的文字,力求精准还原历史现场。

史料收集过程充满挑战。一方面,档案年代久远,多数册页已严重泛黄,尤其是省档案馆收藏的1967年以前的供销社档案(现存最早的供销史料),因早年印刷工艺所限,不仅页面泛黄、字迹模糊,还夹杂繁体字与潦草手写笔记,编辑人员只能逐字逐句仔细辨认,全力克服识别障碍;另一方面,省档案馆对每日调档、复印数量有严格限制,且需详细登记查阅内容。面对时间紧、任务重的压力,编辑人员每天准时到岗,完成调档登记后便埋头查阅、摘录关键信息,连饮水、短暂休息也尽量压缩,只为争分夺秒推进工作。

在省档案馆的大力支持下,早期珍贵档案得以完整收集。为进一步填补史料空白,团队主动打破地域与部门界限:对内联合商务厅档案室、成都市档案馆拓展资料来源,对外跨省对接重庆市供销合作总社,搜集川渝供销系统相关史料。历时八个多月,团队累计查阅政策文件、年度报告、报刊等档案及图书资料12000余卷(册),摘录关键信息超过50万字,为《大事记》构筑了坚实的内容框架。

2024年10月,《大事记》初稿完成,团队随即秉持“精益求精”的态度投入细节打磨。10月至12月,多轮审核修改有序展开:编辑人员逐页梳理各时期内容,研判事件代表性,删减冗余信息;将初稿分送系统内企业、直属学校及21个市州供销社,广泛征求一线意见;邀请7名离退休干部参与审读,老同志们不仅提出修改建议,还补充了多件未被收录的重要史实,并提供珍藏多年的老照片,为史料注入鲜活细节;为确保史料的权威与准确,团队特邀省地方志办《四川省志》副总编张兆法、省地方志专家库专家熊江华等权威专家审校,从史学角度严把体例、逻辑与史实关;省供销社还安排多人分段审核,确保每段表述精准无误。经多轮交叉审改与总纂统稿,书稿最终达到“史实无偏差、表述无歧义、细节无疏漏”的高标准。

2025年5月,《大事记》成功获批ISBN书号,进入出版社审校环节。为确保内容的严谨与权威,编辑团队与出版社建立紧密对接机制,对审校中提出的每一条意见逐一研究、精准优化,力求每处修改都符合史料编纂规范。8月底,书稿历经多轮打磨,通过出版社定稿审核,转入印刷阶段。这部凝聚编纂团队心血的作品,历时近16个月完成,全书总字数达35万字,收录百余幅珍贵老照片。至此,《大事记》出版筹备工作圆满收官,并于近期正式公开发行。

一书千钧:承载供销记忆,照亮前行之路

《大事记》并非简单的史料汇编,而是承载供销人集体记忆、契合多元需求的“精神载体”,其结构与呈现兼具严谨性与感染力。

装帧设计上,《大事记》选用高档材质,采用锁线精装工艺,便于长期保存。封面以白色为主调,配以质感金色字体,彰显庄重与历史厚度;封底以热烈红色为主色,缀以精致装饰元素,形成鲜明视觉对比。

结构设计上,《大事记》层次清晰、内容全面:绪言以温暖厚重的笔触,为七十年供销史奠定情感基调,清晰勾勒省供销社与“三农”事业同频共振的发展脉络;核心部分采用“编年体为主、纪事本末体为辅”的体例,按时间顺序记录1954—2024年间的重大事件,清晰呈现各历史阶段的发展轨迹与责任担当;附录部分精心收录省供销社历任领导名单,展现组织架构的演进历程;系统历年表彰名单记录了一代代供销人的奋斗身影,成为传承“扁担精神”的生动素材;《四川省供销合作社条例》全文,为相关研究与实践提供重要法规依据;编后记详述编纂过程,为厚重的史料增添人情温度。

对不同读者群体而言,《大事记》具有多元价值。对供销系统退休职工及家属,它是唤醒青春记忆、承载“扁担挑日月、背篓载春秋”岁月深情的“时光相册”;对系统在职干部职工,它是一座汲取精神力量的“宝库”,“扁担精神”“背篓精神”将激励他们投身乡村振兴事业,让“为农服务”初心在新时期延续传承;对关注“三农”事业的社会各界人士,它打破了“供销社是计划经济百货站”的刻板印象,展现新时代供销社作为乡村振兴“主力军”的新风貌,成为“重新认识供销合作社的重要窗口”。

薪火相传:从“扁担精神”到乡村振兴新使命

《大事记》的出版,不仅是对七十年历程的回顾与致敬,更承载着为未来供销事业定向引航、为乡村振兴注入动能的深远意义。省供销社相关负责人表示:“这部《大事记》,既是对供销系统七十载风雨兼程、成就辉煌的深情礼赞,更是我们继续深耕‘三农’、服务民生的庄重承诺。我们期望通过它,让更多人了解供销、走进供销,使‘为农服务’的初心代代相传,为农业农村现代化汇聚更多力量。”

七十年,在历史长河中不过一瞬;但对四川供销系统而言,却是一段坚守“为农服务”初心、持续迭代创新的奋斗征程。从昔日供销员肩挑背扛的扁担,到今天连接产销的数字平台;从过去保障基本生产生活的物资调拨,到如今全方位赋能乡村产业、助力农民增收——变的是服务方式,不变的是供销人扎根“三农”的情怀与担当。如今,《大事记》中的每一段文字、每一幅旧照,都已化为传承“扁担精神”“背篓精神”、助推乡村振兴的生动力量,指引新一代供销人砥砺前行。

这部浸润七十年供销情怀的厚重史籍已正式面世。它静待每一位读者展开书页,于字里行间触摸四川“三农”事业壮阔的发展脉搏,在泛黄影像中感受一代代供销人矢志不渝的为民初心。每一位翻开这本书的人,都将成为供销精神的“传递者”“三农”事业的“同行者”。这份跨越七十年的坚守与担当,必将在新时代新征程中汇聚成推进农业农村现代化的磅礴力量,为四川“三农”事业续写更多辉煌崭新的篇章!